数息観のやり方~少し楽に生きるために

はじめに

私たちは立っている時も座っている時も、焦っているときもくつろいでいる時も、絶えず呼吸をしています。

生きている証とも言える呼吸ですが、当たり前すぎて意識することは稀です。

その呼吸を見つめる事、それを「数息観(すそくかん・すうそくかん)」と呼びます。

これができたら、今すぐ少しラクになるかもしれません。

それがなぜなのか、どうやればいいのか、この記事では数息観についてご紹介します。

数息観とは?シンプルな基本の呼吸法

数息観とは仏教の呼吸法です。

ゆっくり自分の呼吸を数えていく、ただそれだけです。

坐禅の時に行うものですから、まずはそれに従ったシンプルな方法を説明いたしましょう。

数息観のやり方、坐禅と共に

あれば座布団などを用意します。

座り方

座布団を半分に折って、その上に座ります。

おのずと骨盤が前傾気味になり、背筋が伸びやすくなります。

結跏趺坐(けっかふざ)になります。

難しければあぐらでも、また普通に椅子に座るだけでも構いません。

両手は前で右手を左手の上に乗せ、親指同士をかるく触れあわせます。

姿勢

頭頂が上から吊り上げられているように、真っ直ぐな姿勢をとります。

視線は、1mほど先の床に落とします。

息のしかた

まず、息を吐きます。

次に鼻からやや強く、腹の底までとどくように空気を吸います。

同時に「ひと」と心の中で数えます。

吸いきったところで、一瞬「間(ま)」を感じます。

ついで「つー」と心の中で続きを数えながら、鼻から細く長く、ゆっくりと息を吐き出していきます。

繰り返す

呼吸は「ふた・つー」「みっ・つー」と繰り返して十まで進みます。

十まで数えたら、ふたたび「ひと・つー」に戻ります。

ポイント

指で作った円い形を保つようにしましょう。

真っ直ぐな姿勢、目線、それらを最初に作ったとおり保ちつづけます。

途中で数がわからなくなれば、また「ひとつ」から始めます。

時間ははじめは3分ほど行って、慣れたら長くしてみましょう。

数息観を体験できるお寺:鎌倉建長寺

数息観も坐禅も、その場ですぐできるものです。

ですがパソコンのガイドを見ながらやると、どうしても気が散ってしまいます。

部屋も、雰囲気が出ないかも知れません。

そんな場合は、お寺に出かけて行って、正式に習うことをお勧めします。

神奈川県鎌倉にある建長寺では、坐禅の体験ができます。

精進料理を広め、けんちん汁の名前の由来になったとされるこのお寺は、生活の全てが修行と考える禅を学ぶのにまさに最適。

立派な方丈は清々しい風が回り、禅を組む人々を不思議な時空に包みます。

特徴:

予約不要で体験可能(入山料のみ。追加料金は不要です)

広々とした方丈で指導を受けながら、姿勢や呼吸法を丁寧に学べる

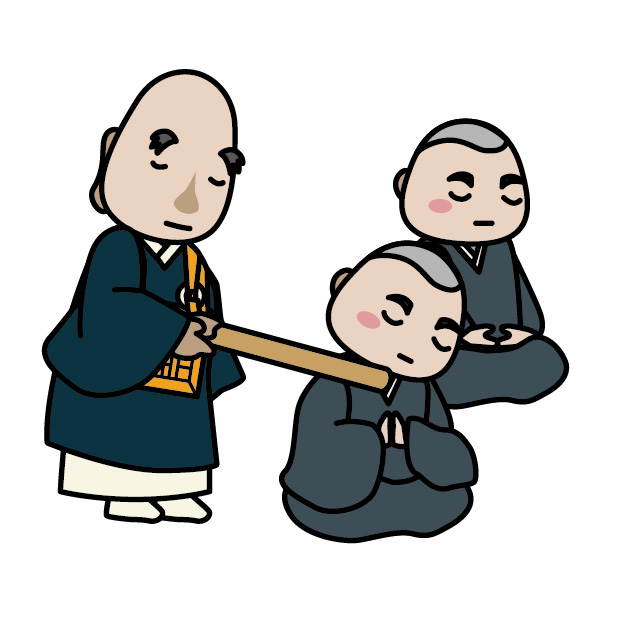

警策(けいさく)も受けられる

服装について:

服装の厳しい制限はありませんが、ゆったりした服装がおすすめです。

ミニスカートや短パンはあぐらがかけない為、ストールなどを用意すると良いでしょう。

また、季節によっては思わぬ寒さの中、じっとしていることになるかもしれません。このような場合も、さっと羽織れるものがひとつあると安心です。

ブログ管理人の体験感想:

建長寺は、鎌倉でもひときわ格式の高い立派な寺院です。境内に一歩足を踏み入れると、まるで仏教の世界に迷い込んだかのような、非日常の空気に包まれます。

この厳かな雰囲気は、修行の場としては理想的な環境です。でも、観光で訪れる人にとっては、その壮大さゆえに、どこかアミューズメント施設のようにも感じられるかもしれません。

鎌倉はビーチにも近く、国内外から多くの観光客が訪れる人気の観光地です。そんなにぎやかな場所にある建長寺ですが、境内にはお墓参りに訪れる檀家の方々や、現在も厳しい修行を続ける雲水(修行僧)たちがいます。

ここは決して過去の遺産ではなく、今もなお真剣な信仰の場なのだと感じました。

そのため、坐禅に参加しない場合でも、過度に露出の多い服装や派手な格好は、場にそぐわないように思います。きびしい制約がないとしても、訪れる側も心を整え、敬意を持って過ごしたいものです。

坐禅体験では、終わった後に単布団(坐禅用の座布団)を片付ける時間がありました。その際、自分の分だけでなく、誰も使わなかった座布団も自然と協力して片づけたり、ただ適当に積むのではなく、整然と並べようとする姿勢が見られました。

さらに、会場の出入り時に、ごく自然に合掌し、一礼する参加者の姿も印象的でした。

こうした所作一つひとつが、単なる作業ではなく、禅の修行そのものなのだと気づかされた体験でした。

宗派の違いについて

「自分の宗派とは異なるお寺で座禅をしても大丈夫?」と疑問に思う方もあるでしょう。

この点ですが、建長寺はもちろん、大抵の寺院では座禅体験に宗派の制約はありません。

建長寺以外にも全国で坐禅体験を行っているお寺は多いものです。

お住まいの地域に近い場所を探し、ぜひ気軽に体験してみてください。

その際は、事前に申し込み方法や指導スタイルを確認すると安心です。

数息観で養生する

数息観の素晴らしさは、日常生活のあらゆる場面で簡単に取り入れられることにあります。

これまで、坐禅の組み方やお寺での正式な数息観について紹介してきました。

でも実は特別な場所や時間を設けなくても、私たちはいつでもどこでも数息観を実践できます。

たとえ短い時間であっても、その効果は十分に感じられるでしょう。

たとえば、何かに集中したいとき。

深く息を吸い、ゆっくりと吐きながら心の中で数を数えてみましょう。

あぐらをかく必要はありません。立っていても、椅子に座っていても、今いる場所で静かに呼吸に意識を向けるだけで、気持ちが落ち着いてくるのを感じられるはずです。

また、突然の出来事に心が乱されたとき。

人はつい外の出来事に意識を奪われ、怒りや焦りの感情に振り回されがちです。

しかし、そんなときこそ、自分の呼吸に意識を向け、「ひと・つー」「ふた・つー」と心の中で数えてみてください。

呼吸に集中することで、感情が落ち着き、冷静さを取り戻せるかもしれません。

忙しい仕事の合間にも、数息観は役立ちます。

パソコンの画面に向かっていると、知らず知らずのうちに呼吸が浅くなり、目の疲れや肩こり、頭痛を引き起こしてしまうことがあります。

そんなときは、いったん手を止め、目を閉じ、深く呼吸をしてみましょう。

何も考えず、ただ「ひと・つー」「ふた・つー」と数を数えるだけで、脳に酸素が行き渡り、リフレッシュできるはずです。

朝目覚めたときにも、数息観は心身を整える助けになります。

眠りが浅かったり、ストレスを感じていると、目覚めても呼吸が浅く、頭が重く感じることがあります。

そんなときは、布団の中で全身の力を抜き、深く呼吸を繰り返してみてください。

新鮮な空気が体に巡り、すっきりと目覚めることができるでしょう。

また、階段を上がった後など、息が切れたときにも数息観は役立ちます。

通常、私たちは自然に呼吸が落ち着くのを待ちますが、それは無意識に体が調整しているだけで、心はそれに関与していません。しかし、自ら意識的に呼吸を整えることで、心が体を先導し、より早く穏やかな状態へと導くことができます。

このように、数息観を生活の中に取り入れることで、私たちは知らず知らずのうちに受けている心や体への負担を軽減し、長い目で見れば心身を健やかに保つことができます。

これこそが「養生」です。

数息観:まとめ

ただ呼吸をすること。それは誰もが生まれた瞬間から自然に行っている、ごく当たり前の営みです。

生きている限り、誰もが呼吸を続け、まさに生命の証ともいえるでしょう。

だけど、日々の忙しさやストレスの中で、私たちの呼吸は知らず知らずのうちに浅くなり、乱れています。疲れや不調には気づきやすくても、その根本にある「呼吸の変化」には意外と気づかないものです。

それは木の枝葉に元気がない時に、土の中の根がどんな状態か気にしないのと同じです。

呼吸は根と同じ。目立たないけど全てを支え、意識して向き合うことで心と体を整える力を発揮してくれます。

ふとしたときに呼吸を見つめ、養生するということを知れば、長い人生の先に変化が待っているはずです。

「呼吸が大切なのはわかっている。でも、なかなか実践できない…」

もしそう思うなら、一度お寺で坐禅を体験してみてください。

そこでは、正しい方法を学べるだけでなく、静寂の中で無心に呼吸と向き合う時間が得られます。

周囲の空気、出会う人々の真剣な様子、会場を包む清らかな風、そして自分自身の息遣い—すべてが、あなたを深い静けさへと導くでしょう。

その体験は、一瞬のものかもしれません。

けれど、ほんのわずかな変化が、やがて大きな違いを生むことは珍しくないのです。

それはまるで、今は花をただ揺らすほどの小さな風が、

遠い時の果てに、大地の姿までも変えてみせるように。

補足と参考資料

1) 夏目漱石,海南新聞,1895

高瀬弘樹,ストレスおよびリラックス状態の呼吸運動,信州大学人文学部,人文科学論集人間情報学科編,45,81-94,2011

春日伸予,IT化とストレス,労働政策研究・研修機構,日本労働研究雑誌,609,34-37,2011

関連記事

※当ブログは、管理人が自身の調査と個人的な思考を交えて書いております。記事の内容に誤りや不適切な表現が含まれている場合もございますが、その際はご容赦いただけますと幸いです。また、健康に関する情報については、この記事を過信せず、必ず医師や専門家の診断・治療を受けてください。当ブログはあらゆる信仰や生き方を尊重し、すべての方の心に寄り添うことを大切にしています。どなたも軽んじたり排除したりする意図はありません。